指纹显示,未成年人参与了秦兵马俑的制作

- 汽车

- 2025-07-29 08:19:03

- 19

澎湃新闻获悉,考古人员近日在修复的兵马俑身上发现了100多枚2000多年前工匠留下的指纹,其中包括少数未成年人的指纹。这些指纹为研究秦代手工业组织、劳动力构成及社会结构提供了新的考古证据。

工匠指纹细节

工匠指纹细节

秦始皇帝陵博物院兵马俑研究近日迎来新突破,考古人员通过超景深显微镜捕捉到了2000多年前清晰的指纹印记,提取了指纹100多枚。这些穿越时空的“指尖密码”,不仅让后人触及到秦代工匠的远古技法,更揭示出一个事实——兵马俑的塑造者中,竟有未成年人。

秦始皇帝陵博物院馆员李晓溪介绍,工作人员在已经修复的40多件陶俑身上,提取了指纹100多枚。通过对指纹进行分析比对, 获取了陶工的年龄构成, 和性别比例等信息。初步分析显示,绝大多数指纹属于成年男性,与传统认知相符,同时也发现存在少量未成年人指纹。

至于在整个制作过程中 ,他们都参与了什么样的环节,存在怎样的分工差异还需要进一步分析研究。

在秦始皇帝陵博物院兵马俑坑内的现场保护修复实验室中,恒温恒湿的环境条件不仅能够有效保护秦俑的彩绘,并且能够实现从出土到修复的全链条保护。这里还配备了三维数据采集系统,可为后续研究提供准确数据。

三维数据采集系统

这一发现颠覆了以往对秦代大规模工程仅使用成年劳力的单一想象,为研究秦代手工业组织模式、劳动力构成乃至社会结构提供了前所未有的实证。

陶俑上的指纹

早在几年前,纪录片《大国工匠》中,就记录过发现古代工匠指纹的过程。

纪录片《大国工匠》

这个沉睡的“军团”规模之宏大、工艺之精密,不仅彰显秦帝国军事力量,更成为解码2000年前中国手工业、军事、社会制度的“地下百科全书”。

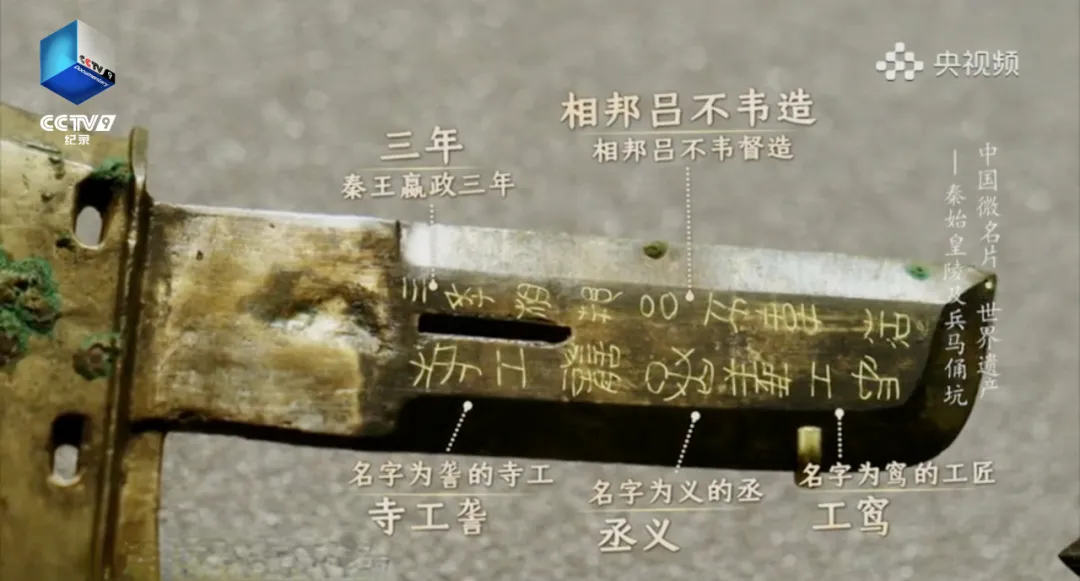

古代工匠们也在它们身上留下了自己的许多信息。人们用刻字、盖章等多种方式留下自己的名字,这是当时的一种制度体现——“物勒工名,以考其诚,如有不当,以究其情。”即以成品的质量追究到个人。

纪录片《中国微名片·世界遗产(第三季)》

根据这些信息,专家推测,当时应该还有“老带新”的情况,如果一个老师傅带十个小徒弟,大约有上千人参加了兵马俑的制作。这些人都是从哪来的?专家根据名字进一步推测,这些千年前的工匠们,有可能来自全国各地,这与秦朝大一统有很大关系,在那样的时代背景下,人们集合在一起,进行文化交流,共同把这件事做好。

1987年,秦始皇陵与兵马俑坑被正式列入《世界遗产名录》。游客所见多是灰褐色的陶俑形象,但实际上,兵马俑本为彩绘。因彩绘保护技术未完全突破,秦始皇陵兵马俑目前仅发掘了约三分之一,仍有约6000件陶俑未出土,主要分布在1号和2号坑中。

(本文综合央视新闻、CCTV纪录频道、三秦都市报等)

有话要说...